50 anni fa, il 12 gennaio 1876, moriva Agatha Christie (1890-1976). Aveva 86 anni, era la più grande scrittrice di gialli del mondo. La sua vena narrativa, i suoi meccanismi speculativi, il suo senso del mistero unito alla forza di immaginazione hanno fatto dei suoi numerosissimi romanzi dei libri acuti e popolari al tempo stesso: intrattenimento, compagnia, esercizio della mente, viaggi immaginari, grandi atmosfere. Vi rimandiamo volentieri al blog dello scrittore e giornalista Andrea Fazioli (www.andreafazioli.ch)

“È cosa nota e risaputa che un uomo provvisto di un ricco patrimonio debba prima o poi prendere moglie.” Lo sanno bene alcune avide madri che abitano la contea dell’Hampshire, a cavallo fra Sette e Ottocento, le quali, provviste di alcune figlie maritabili, entrano in fibrillazione quando nella regione arriva, ad aprire la sua dimora gentilizia di campagna, un giovane signore molto ricco e molto scapolo. Comincia così “Orgoglio e pregiudizio”, celebre romanzo di Jane Austen, la grande scrittrice inglese di cui proprio in questa fine d’anno si ricordano e celebrano i 250 anni dalla nascita. Era infatti nata nel dicembre del 1875, morì nel 1817 a soli 42 anni. Aveva attraversato il confine fra il secolo detto dei Lumi e quello in cui sarebbe divampato il Romanticismo. Ma lei non appartenne a nessuna corrente o epoca letteraria, a nessuna stagione filosofico-culturale: fu tante cose insieme, fu unica e libera, in una parola fu e rimane una delle più grandi scrittrici di ogni tempo. Abbiamo cominciato qui con il suo più famoso incipit, per dire come in una sola breve frase d’esordio Austen aveva saputo condensare la premessa psicologica, sociale ed esistenziale degli accesi appetiti nuziali di madri fameliche e figlie sognanti. Qui però uno potrebbe obiettare: ma quelle sono cose sorpassate, d’altri tempi! Invece non è vero. A parte il fatto che, come suggeriva Italo Calvino, un “classico” è un libro che continua a dire e significare qualcosa, anche secoli dopo, alla contemporaneità (e dunque “Orgoglio e pregiudizio“ è un signor Classico), io credo che certi sentimenti e moti dell’animo sociale permangano sostanzialmente intatti nel tempo. Credo per esempio che l’occhio di certe, almeno certe madri d’oggi attente al destino economico oltre che alla felicità delle loro figlie, si posi talvolta con la stessa congettura di allora su alcuni scapoli odierni che all’aria di bravi ragazzi aggiungono cospicui conti in banche svizzere, abiti giusti italiani o inglesi, lucide auto tedesche, salti in Engadina e Sardegna, carriera e eredità. Così va il mondo. Certe pulsioni sociali, tolta la crosta variabile di riti e pregiudizi d’epoca, appartengono alla costanza ineffabile della natura umana. Jane Austen fu appartata, discreta, quasi insignificante in vita, risiedette sempre in provincia, non uscì mai dal suo paese e pure appartiene di diritto alla grande letteratura di ogni tempo. Talvolta per scrivere capolavori non è necessario frequentare accademie, scrittori, correnti culturali, città fervorose, saloni e salotti letterari. Basta il genio. Jane Austen era nata (appunto nel 1775) in una famiglia di media classe clericale, figlia di un mite pastore anglicano. Crebbe, con fratelli e sorelle, nel cerchio ovattato di una contea di campagna, spiò conversazioni mondane, vezzi e meschinità della società benestante del suo tempo, analizzò con sguardo implacabile e ironico lo spazio di desiderio, invidia e calcolo che stava fra la buona borghesia rurale e l’aristocrazia nobiliare. Visse senza strepito, danzò compìta in balli di società in cui non incontrò mai prìncipi azzurri. La sera, quando fuori faceva buio, lei leggeva, leggeva, leggeva. Morirono i genitori, rimase nubile, andò a vivere da un fratello e poi da un altro. Fece la zia affettuosa, raccontava storie ai nipotini, dava una mano in casa. Ebbe, si dice, un amore solo, segretamente coltivato ma non corrisposto. La sera si appartava e scriveva, scriveva, scriveva. Osò pubblicare. Esordì sommessamente, ebbe qualche successo solo verso la fine della sua non lunga vita (si spense a 42 anni, per una forma di tisi). Dopo, fu riconosciuta come una geniale anticipatrice di tutto il grande fiume della narrativa anglosassone. Scrisse sei romanzi, lasciò brani di altri. Le sue storie svolgono mirabili intrecci psicologici su un fondale perfetto di costume e di società, naturalmente sempre secondo il punto di vista dei gentiluomini che possiedono ville e sostanza e del piccolo mondo antico che gira loro intorno. Jane Austen, figlia di quel mondo, possiede il graffio geniale e divertito per punzecchiarne i riti e il perbenismo. Nessuna ribellione di appartenenza: soltanto la critica destata dall'intelligenza e dallo humor finissimo. La trama romanzesca si addensa in un fitto intreccio di conversazioni e di riflessioni interiori, condotte per mano dalla stessa autrice che da una parte mette in scena le parole e i fatti oggettivi e dall’altra interpreta – e giudica – i pensieri consci e anche quelli inconsci dei personaggi.

Delizioso, come in una bolla sospesa, è il paesaggio ambientale e umano: tutto si svolge fra magioni e cottage in campagna e in piccoli borghi, talvolta nel cuore di Londra o nella villeggiatura marina a Bath, ancora non sono stati inventati l’elettricità e il telegrafo, tanto meno i treni, si viaggia solo a cavallo e con le carrozze su strade fangose; nelle fredde sere d’inverno, quando fa buio alle cinque, davanti al fuoco dei salotti la socialità si esprime tutta nella conversazione, nei giochi da tavola, nei pettegolezzi rivestiti d’eleganza e schermati dal perbenismo, nelle soavi maldicenze e nelle immaginazioni, il tutto affidato alla sola parola umana. I romanzi di Jane Austen, come le musiche del suo quasi coetaneo Mozart, e con la stessa loro grazia sontuosa, sono sempre vivi e vividi nonostante i due secoli di età.

A questo punto, cari lettori e amici del Circolo dei Libri, accomodatevi: qui di seguito ecco per voi le sintesi dei romanzi austeniani da assaporare con le loro bollicine e il loro raffinato retrogusto.

“Ragione e sentimento” (1811): due sorelle, due temperamenti diversi: una possiede la virtù della pazienza e l’uso persuaso della ragione: accetta le trame del destino e vi si rassegna, pur coltivando l’emozione ben temperata della speranza. L’altra si abbandona all’istinto febbrile dei sentimenti, ne gioisce e ne soffre. Poi alla fine le cose, si sa, s’aggiustano (perlomeno nei romanzi ottocenteschi).

“Orgoglio e pregiudizio” (1813): Il romanzo più bello, il capolavoro. “È cosa nota e risaputa che uno scapolo in possesso di un ricco patrimonio debba prima o poi prender moglie” L’incipit famoso ci avverte che le schermaglie di conquista cominceranno presto. Commedia elegante e perfida, ariosa e pungente, umoristica, perspicace. Un perfetto minuetto di grazia mozartiana. (VIDEO)

“Mansfield Park” (1814): in una splendida dimora nobiliare di campagna, lontana dalla sofisticata Londra, rivive il mito di Cenerentola. Riuscirà la povera ragazza accolta con affetto e degnazione nell’alone luminoso della ricca famiglia a toccare il cuore del “giovin signore” buono ma un po’ distratto? (RECENSIONE)

“Emma” (1815): la protagonista è graziosa, affettuosa con il vecchio padre vedovo (e comicamente ipocondriaco) e con gli amici di famiglia. Ma ama giocare con le combinazioni matrimoniali altrui, tenendo al riparo il proprio cuore e non accorgendosi di chi davvero vale, tra i maschi appetibili. Aprirà gli occhi, capirà, amerà. (VIDEO e RECENSIONE)

“Northanger Abbey” (1818, postumo): qui la scrittrice prende in giro sottilmente il genere letterario detto “gotico”, in voga a fine ‘700: cupi castelli, ombre di fantasmi, paure notturne. Su quello sfondo di misteri si muove la trama amorosa: prima di godere l’agognato bene sentimentale, la giovane protagonista dovrà naturalmente superare insidie e ostacoli.

“Persuasione” (1818, postumo, l’ultimo): il miglior romanzo della Austen dopo “Orgoglio e pregiudizio”. C’era stato, per una ragazza, un amore intenso ma perduto negli anni dell’acerba giovinezza. Dopo sette anni in cui nostalgia e rammarico non svaporano, il giovanotto ritorna. Sembra impossibile riannodare i fili anche se la ragazza (cresciuta) si strugge ancora in segreto. I lettori fanno il tifo per l’amore vero, anche quando questo sembra impossibile. (VIDEO e RECENSIONE)

Si possono legere, di Jane Austen, anche altre prose brevi o incompiute: “Sandition”, “Lady Susan”. “I Watson” e poche altre pagine: C’è anche lì la traccia della genialità di scrittura di questa donnina appartata che sta in modo decisivo alle sorgenti della grande narrativa inglese dell’Ottocento.

“È cosa nota e risaputa che un uomo provvisto di un ricco patrimonio debba prima o poi prendere moglie.” Lo sanno bene alcune avide madri che abitano la contea dell’Hampshire, a cavallo fra Sette e Ottocento, le quali, provviste di alcune figlie maritabili, entrano in fibrillazione quando nella regione arriva, ad aprire la sua dimora gentilizia di campagna, un giovane signore molto ricco e molto scapolo. Comincia così “Orgoglio e pregiudizio”, celebre romanzo di Jane Austen, la grande scrittrice inglese di cui proprio in questa fine d’anno si ricordano e celebrano i 250 anni dalla nascita. Era infatti nata nel dicembre del 1875, morì nel 1817 a soli 42 anni. Aveva attraversato il confine fra il secolo detto dei Lumi e quello in cui sarebbe divampato il Romanticismo. Ma lei non appartenne a nessuna corrente o epoca letteraria, a nessuna stagione filosofico-culturale: fu tante cose insieme, fu unica e libera, in una parola fu e rimane una delle più grandi scrittrici di ogni tempo. Abbiamo cominciato qui con il suo più famoso incipit, per dire come in una sola breve frase d’esordio Austen aveva saputo condensare la premessa psicologica, sociale ed esistenziale degli accesi appetiti nuziali di madri fameliche e figlie sognanti. Qui però uno potrebbe obiettare: ma quelle sono cose sorpassate, d’altri tempi! Invece non è vero. A parte il fatto che, come suggeriva Italo Calvino, un “classico” è un libro che continua a dire e significare qualcosa, anche secoli dopo, alla contemporaneità (e dunque “Orgoglio e pregiudizio“ è un signor Classico), io credo che certi sentimenti e moti dell’animo sociale permangano sostanzialmente intatti nel tempo. Credo per esempio che l’occhio di certe, almeno certe madri d’oggi attente al destino economico oltre che alla felicità delle loro figlie, si posi talvolta con la stessa congettura di allora su alcuni scapoli odierni che all’aria di bravi ragazzi aggiungono cospicui conti in banche svizzere, abiti giusti italiani o inglesi, lucide auto tedesche, salti in Engadina e Sardegna [...CONTINUA]

"Un uomo perde il contatto con la realtà se non è circondato dai suoi libri".

François Mitterrand, 1916-1996, Presidente della Repubblica francese

Mitterrand fu un uomo di potere (abile e di spirito anche machiavellico) e al tempo stesso innamorato di libri e letteratura: se Georges Pompidou lasciò come segno il Beaubourg, luogo d'arte, lui lasciò come eredità l'enorme, nuova Bibliothèque Nationale de France (nell'immagine una veduta generale del complesso, con gli alti edifici a forma di libri). Il pensiero di Mitterrand è una bella negazione della pretesa di chi dice che i libri separano dalla realtà, ce ne allontanano. È vero il contrario.

Il Circolo dei libri non vive soltanto sul web con questo nostro sito di video, recensioni, segnalazioni, spunti. C’è anche una attività “in presenza”, dal vivo, con i nostri “Circoli di lettura”. Gli incontri mensili, che durano da ormai quindici anni, riprendono ora dopo la pausa estiva con gli appuntamenti d’autunno. Ecco il programma (manca ancora da svelare il libro di dicembre: un po’ di attesa accende la curiosità…)

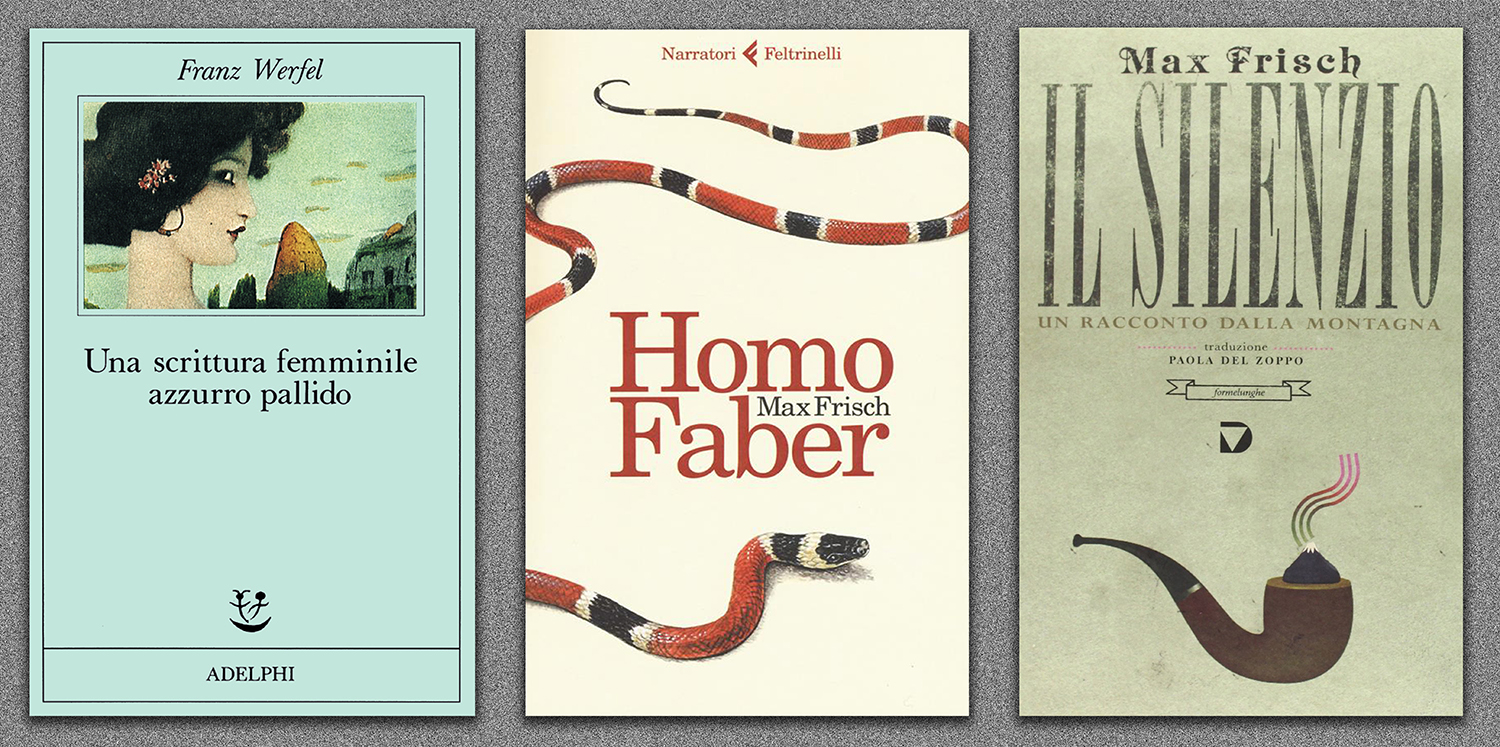

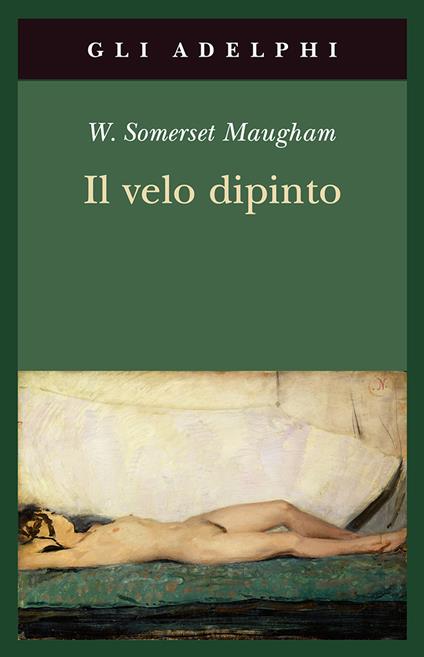

Compie 100 anni un gan bel romanzo, forse il migliore della copiosa produzione del suo autore:

W. Somerset Maugham, “Il velo dipinto” , Adelphi

Pubblicato appunto un secolo fa, nel 1925, “Il velo dipinto” di William Somerset Maugham (1874-1965) è un piccolo classico del Novecento, bello e febbrile, che mette in scena i fili di destini difficili ma infine anche pacificati sullo sfondo della vita coloniale inglese a Hong Kong. C’è un adulterio (lo si annuncia subito) consumato da Kitty Fane, una giovane signora inglese traslocata in Cina al seguito del marito, un medico biologo un po’ noioso, dentro una società britannica in via di estinzione ma ancora legata ai privilegi di casta. La relazione dura pochissimo e viene scoperta ma lascia una cicatrice profonda, un percorso di castigo ottuso ma anche di purificazione interiore. Al contrario di Emma Bovary o di Anna Karenina, Kitty Fane non finisce né avvelenata né sotto un treno… Ma c’è tutto un cammino di smarrimento, di solitudine. E poi la risalita nel cambiamento profondo, nel ritrovamento di un proprio “Io” più consapevole. Il tessuto psicologico e morale è soltanto uno degli aspetti rilevanti del romanzo. Sontuosamente descritti sono gli sfondi: quello della Hong Kong britannica, con i suoi tè e i portatori cinesi con il risciò e i ricevimenti pettegoli e raffinati ma soprattutto quello della Cina dell’interno, ancora imperscrutabile e paurosa, dove il rancoroso Walter, il marito tradito, trascina la moglie in una autopunizione di coppia sul fronte di una epidemia spaventata di colera. La trasformazione di Kitty in donna consapevole è aiutata dall’incontro decisivo con un piccolo convento di suore cattoliche francesi che si spendono in totale carità dentro una situazione devastante. La Madre Superiora, che ha abbandonato il suo casato nobiliare di Francia per farsi umile suora fra povertà ed epidemia, è una grande figura, una espressione di umanità vera e profonda in azione.

In un angolo di un povero bar urbano, una specie di mensa popolare, Simon Tanner, protagonista del romanzo “I fratelli Tanner” (1907) dello scrittore svizzero Robert Walser (1878-1956) dedica un breve monologo riflessivo a una sua singolare teoria della sobrietà, lì intesa come sobrietà nel mangiare e bere. Ma può valere anche per molte altre scene della vita.

“Simon era seduto in un angolino, una specie di bovindo, e mangiava burro e miele spalmati su un pezzo di pane, bevendo insieme una tazza di caffè: ‘Cosa mi serve mangiare di più in una così bella giornata? Il cielo azzurro di primavera non lascia forse cadere il suo sguardo benevolo, attraverso la finestra, sul mio cibo dorato? Certo, il mio cibo è dorato. Guardiamo soltanto il miele: non ha forse un colore giallo chiaro, dolcemente dorato? Quest’oro scivola così piacevolmente sul piccolo piattino bianco, e quando col coltello appuntito ne tolgo un poco mi sembra d’essere un cercatore d’oro che ha scoperto una pepita. Il bianco del burro lì vicino è incantevole, poi viene il colore bruno del pane saporito, e bello più di tutto è il marrone scuro del caffè nella graziosa tazza pulita. C’è al mondo un cibo che possa apparire più bello e appetitoso? E con questo io sazio magnificamente la mia fame, e di cosa altro ho bisogno se non di saziare la mia fame per poter dire: ho mangiato? Devono esserci persone che del mangiare fanno una cultura, un’arte; ebbene, non posso dire lo stesso anche di me? Certamente! Solo che la mia arte è discreta e la mia cultura più delicata, perché godo del poco con maggiore passione e più sontuosamente di quanto quelli non godano del molto e di ciò che non vuole aver fine. Inoltre non mi piace tirare tanto in lungo i pasti, altrimenti potrebbe più facilmente passarmi l’appetito…“

Robert Walser, da “I fratelli Tanner”, Adelphi

(m.f.) Questo è tempo di Quaresima: al di fuori del suo senso di silenzio interiore fra l’ultimo bagliore dei carnevali e la nuova luce della Pasqua e il rinascere della primavera, in questo periodo si parla spesso più in generale di buoni propositi, di una tensione per una sobrietà almeno temporanea, un esercizio di stile per una vita più attenta al profondo delle cose e meno alle eccedenze eccitate. Poi c’è anche chi in questo “tempo forte” si crea dei buoni stimoli e alibi per farsi piacere ferree diete dimagranti, tentativi di ridurre il giro di vita invece di cambiare un po’ la vita. Simon Tanner a un certo punto della vicenda del romanzo, proprio parlando del rapporto con il cibo, afferma la propria vocazione laica, esistenziale e persino lirica a una sobrietà come felice “istruzione per l’uso” del mangiare. Poi naturalmente il pensiero di Walser è anche allusivo, simbolico, delicatamente bizzarro. E sappiamo benissimo che si può anche mangiare indagando altri gusti, scoprendo invenzioni e tradizioni: la tastiera delle papille gustative suona musiche complesse. Ma, ne converrete, resta bellissimo, pittorico, il passaggio che vi abbiamo qui presentato del romanzo di Robert Walser, grande, umile, mite e agitato scrittore, girovago e camminatore, smarrito spesso in se stesso, creatore di scrittura ingenua e profonda, curiosa. Un cercatore di bellezza minima e di enigmi interiori, senza piombo nelle ali, senza ambizione invelenita. Simon è un candido, febbrile, appassionato e semplice protagonista del romanzo, in cui Robet Walser mette molto se stesso, anche evocando il richiamo e le inquietudini della fratellanza (e la copertina dell’edizione italiana di Adelphi, riprodotta qui sopra, mostra una bella acquaforte del fratello artista dello scrittore, Karl Walser, realizzata nel 1909). Proprio di Simon Tanner, creato da Walser, il suo grande estimatore Franz Kafka ha scritto: “Simon corre dappertutto, felice sino alla punta dei capelli, e alla fine non diventa nulla, se non una gioia del lettore”. Simon possiede dunque una sua sobrietà innata in tutto, e perciò anche quando si siede a tavola. Gli viene naturale, sempre: pensa quello che vive e vive quello che pensa, e dunque anche mangiando lui vive e crea una propria incantata sobrietà.

Per Simon (per Walser) il misurato gusto del cibo si impasta con i suoi colori, che vanno oltre il colore, e con la chiarità dell’aria e del cielo che avvolgono il piatto, il pane, burro e miele, l’osservazione minuziosa del mangiatore……

Robert Walser, dopo una vita inquieta intensa, punteggiata di dimore, viaggi, mestieri, sofferenze, dopo essere stato liberamente vagabondo ed essersi tuffato in una scrittura attentissima e sensitiva (una specie di calligrafia esistenziale) finirà i suoi giorni in una clinica psichiatrica del cantone Appenzello. A 78 anni, il 25 dicembre del 1956, nella mattina di Natale silenziosa e piena di neve, esce dalla clinica per una passeggiata e non fa più ritorno. Lo cercheranno, e seguendo le sue orme nella neve scopriranno infine la sagoma nera e immobile del suo corpo sul bianco, con le braccia spalancate. Morto per un infarto. “Sembrava un angelo caduto dal cielo”, dirà uno di quelli che erano accorsi sul posto.

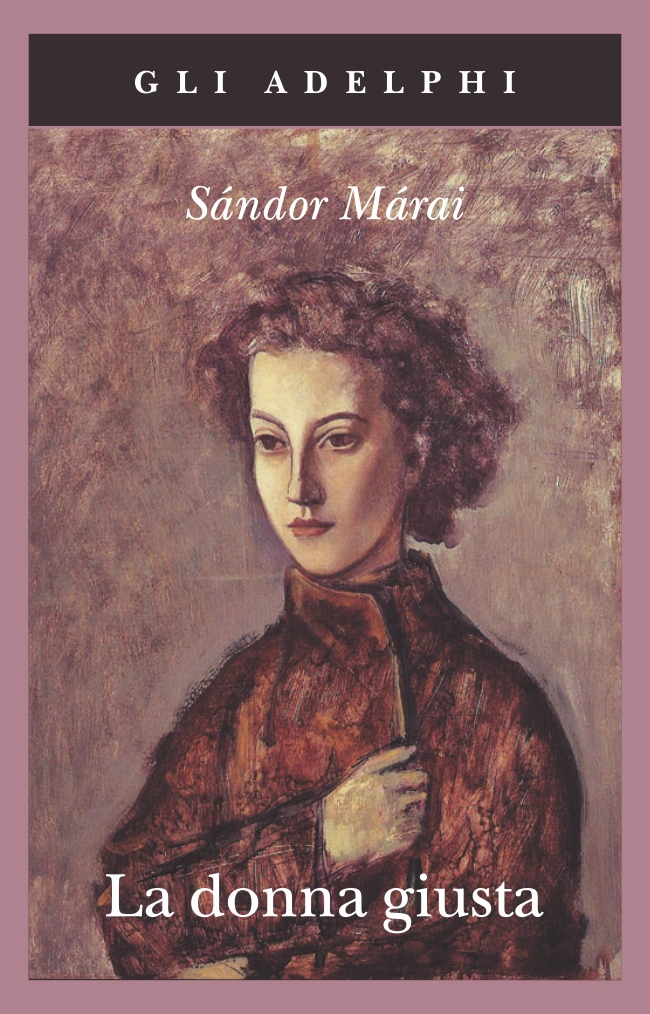

Basterebbe da sola, per cogliere un lampo di bellezza, già la copertina della edizione italiana di “La donna giusta” di Sándor Márai (1900-1989) con il bellissimo ritratto di Rosabianca Skira, del 1949, opera del pittore Balthus (1908-2001): il sublime e il mistero in un volto pensoso di donna. Ma poi naturalmente c’è il romanzo, corposo e sontuoso, un prisma luccicante di cui ogni lato proietta uno sguardo proprio su una identica vicenda di amore, disamore, illusione, ambiguità, solitudini; e l’inadeguatezza ad amare ma soprattutto ad essere amato sperimentata da un uomo fine, signorile, onesto, incompiuto, triste. Con due figure complesse di donne, realistiche e desiderose. E un enigmatico amico… Ma qui, in attesa di riparlare in futuro di questo libro, ci interessa cogliere una piccola perla, un pensiero profondo dedicato alla lettura: una passione che per accendere l’animo di chi vi si tuffa dentro deve essere un corpo a corpo, uno splendido duello, non già un passatempo elegante per innaffiare il proprio deposito culturale e ingannare la propria noia. La lettura, par di capire, è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai tiepidi….

“Leggevo molto. Ma anche riguardo alla lettura, sai com’è…, riesci ad avere davvero qualcosa dai libri solo se sei capace di mettere qualcosa di tuo in ciò che stai leggendo. Voglio dire, solo se ti accosti alla lettura come a un duello, con lo stato d’animo di chi è disposto a ferire e a essere ferito, a polemizzare, a convincere e a essere convinto, e poi, dopo aver fatto tesoro di quanto hai imparato, lo impiegherai per costruire qualcosa nella vita o nel lavoro…Un giorno mi sono accorto che nelle mie letture di mio non mettevo più niente. Che ormai mi dedicavo alla lettura come chi si trova in una città straniera e, per passare il tempo, si rifugia in un museo a contemplare, con sguardo cortese e annoiato, gli oggetti esposti. Leggevo quasi per senso del dovere: è uscito un nuovo libro, se ne sente parlare, bisogna leggerlo. Oppure: non ho ancora letto questo classico, sento il bisogno di colmare una lacuna così grave nella mia cultura, e allora decido di dedicarvi un’ora ogni mattina e ogni sera. C’era stato un tempo in cui per me la lettura era un’autentica esperienza, il cuore mi batteva quando tenevo tra le mani i libri appena usciti degli autori che conoscevo, un nuovo libro era come un incontro, una compagnia rischiosa dalla quale potevano scaturire emozioni felici, ma anche conseguenze inquietanti e dolorose. Ormai adesso leggevo così come andavo in fabbrica a fare il direttore, partecipavo a eventi mondani o mi recavo a teatro…” (Sándor Márai, da “La donna giusta”, Adelphi).

Buon Natale a tutte e tutti gli amici del Circolo dei libri. I giorni natalizi possono diventare anche tempo più quieto e raccolto per sostare, oltre che tra gli affetti più cari, anche fra buoni libri in quella che noi chiamiamo "l'avventura della lettura". Nel frattempo ecco, per chi ci segue anche nei Circoli di lettura in presenza, le prime indicazioni per la ripesa degli incontri nel nuovo anno che arriva (per ulteriori informazioni scrivere a info@circolodeilibri.ch)

CIRCOLI DI LETTURA INVERNO-PRIMAVERA 2025

Lunedì 10 febbraio a Bellinzona (M Space, viale Stazione) alle ore 20.00;

Martedì 11 febbraio a Lugano (in “VIA ECCEZIONALE all’Albergo SPLENDIDE) alle ore 16.30 e alle 20.00.

Lavoreremo su un racconto di Joseph Conrad contenuto nella raccolta di tre racconti (così voluta e titolata dall’autore):

Jospeh Conrad, “Fra terra e mare”, Einaudi

Ci dedicheremo al racconto di mezzo, intitolato “Il compagno segreto”.

Chi vuole può leggere anche gli altri due (anzi, sarebbe interessante) ma cerchiamo almeno di concentrarci bene su quello di mezzo. Si tratta di un racconto apparentemente semplice ma anche molto complesso, questa volta tutto di mare, come quasi tutta la narrativa di Conrad (che ha navigato come comandante di bastimenti per vent’anni nei mari del mondo). Il racconto si presta a plurime percezioni e interpretazioni, ognuno si abbandoni alla lettura senza porsi troppi problemi, ci sarà tempo per ripensarci dopo. Non leggete assolutamente la prefazione prima di aver letto il o i racconti (semmai fatelo dopo, ma si può anche saltare).

A marzo evitiamo i primi lunedì e martedì del mese perché sono giorni di vacanze di carnevale. Ci incontriamo dunque

Lunedì 10 marzo a Bellinzona, sempre presso M Space, alle ore 20.00;

Martedì 11 marzo a Lugano all’Albergo Villa Castagnola alle ore 16.30 e alle ore 20.00;

lavoreremo su un romanzo inglese dell’Ottocento:

Wilkie Collins, “La donna in bianco”, Fazi.

È un romanzone, lungo quasi ottocento pagine. Tranquilli, si beve a garganella, tanto risulta avvincente, pieno di suspense ma anche ironico, commovente e patetico ma anche asprigno su molti difetti della natura umana e per fortuna contento di parteggiare per chi invece ha cuore buono e generoso... Ha un intreccio teso e misterioso, con colpi di scena, ritratti gustosi e momenti drammatici, destini stupefacenti e incrociati. Wilkie Collins, che era molto ammirato come scrittore e stimato da Charles Dickens, è considerato oggi dalla critica un autore classico dell’Ottocento britannico e, di fatto, l’inventore del genere letterario cosiddetto poliziesco, o investigativo (ma i suoi romanzi vanno ben oltre il “giallo”).

Per aprile, saremo a cavallo sul passaggio di mese:

Lunedì 31 marzo a Bellinzona e martedì primo aprile a Lugano (stessi luoghi, stessi orari), il titolo seguirà.

Maggio:

Lunedì 5 maggio a Bellinzona e martedì 6 maggio a Lugano (stessi luoghi e stessi orari), il titolo seguirà.

Leggete questa bella frase, quasi pittorica, di Charles Baudelaire (1821-1867):

«La carrozza porta via al gran trotto, in un viale zebrato d'ombra e di luce, le bellezze adagiate come in una navicella, indolenti, mentre ascoltano vagamente le galanterie che cadono nel loro orecchio e si abbandonano al vento della passeggiata».

Scritta nella prima metà dell' Ottocento, sembra prefigurare l'arte impressionista che stava per nascere. Baudelaire era un appassionato d'arte: «Sin da giovanissimo, i miei occhi colmi di immagini dipinte o incise non avevano mai potuto saziarsi e credo che i mondi potrebbero finire prima che io diventi iconoclasta. Glorificare il culto delle immagini: la mia grande, la mia unica, la mia primitiva passione». Parafrasando Stendhal, aveva scritto: "Il Bello non è che la promessa della felicità". Salvo che Stendhal in quel caso si riferiva alla bellezza femminile, dopo una notte milanese passata a veder danzare in una festa delle donne molto belle. Baudelaire, invece, si riferiva all'arte, in generale. Osservava per le vie di Parigi scene, luci, colori, gente, amava guardare nei quadri la vita e la vita nei quadri. E scriveva…

Immagine: Edgar Degas (1834-1917), "Carrozza alle corse"